研究方法和数据

1 研究方法综述

(1)干旱分析:澜湄流域干旱分析采用了两个气象干旱指数,即标准降水蒸散指数(SPEI)和标准降水指数(SPI)。采用了两个长序列再分析数据集,即1901年至2019年的CRU TS(Climate Research Unit gridded Time Series)数据集和1981年至2019年的CHIRPS(Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station data)降水数据。

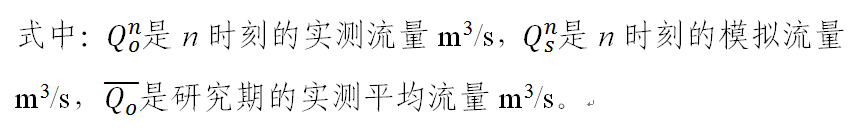

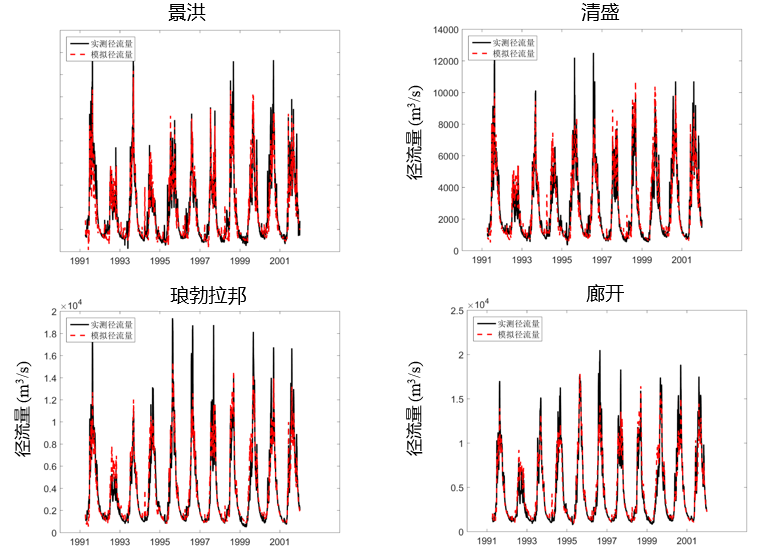

(2)径流组成分析:本研究建立了澜湄全流域分布式水文模型(THREW)。根据澜沧江-湄公河干流沿岸8个主要水文站观测流量对模型进行了校准和验证(如表1所示)。采用历史上无水库影响期(1991-2001年)站点气象水文资料对模型进行分布式率定和验证。澜沧江主要大坝运行年份与基本参数如表2所示。由于2005年以后可用的降雨站点数量减少,我们采用GPM IMERG卫星遥感降水产品(2001-2019年)数据驱动模型,并利用站点观测降水(1991-2005年)验证模型准确性,基于模型模拟结果分析了8个水文站点的径流组成。

(3)水库调度对湄公河干流径流量的影响:本研究采用1991-2019年集成降雨数据(降雨观测数据与卫星降雨产品)驱动THREW水文模型模拟重建了湄公河流域清盛水文站天然径流。然后,通过比较不同时段清盛水文站天然流量和观测流量,研究了水库调度对径流的影响。根据大型水电站建设时间(如表2所示),以1991-2009年为没有明显大坝扰动的准自然期。在此期间,仅漫湾水库于1995年建设运行,其总库容为8.87亿立方米,与景洪562亿立方米的年平均径流量相比可以忽略不计(MRC and MWR of China, 2016)。然后我们以2010-2019年作为水库调度影响期,两座大型水库(小湾水电站和糯扎渡水电站)分别于2010年和2014年建成。

表2. 澜沧江主要大坝建设年份及其基本参数 (WLE, 2018)

|

大坝名称 |

运行时间 |

死库容 (百万立方米) |

总库容 (百万立方米) |

|

漫湾 |

1992 |

630 |

887 |

|

大朝山 |

2003 |

465 |

740 |

|

景洪 |

2009 |

810 |

1119 |

|

小湾 |

2010 |

4750 |

14645 |

|

功果桥 |

2012 |

196 |

316 |

|

糯扎渡 |

2014 |

10414 |

21749 |

|

苗尾 |

2016 |

359 |

660 |

|

黄登 |

2017 |

1031 |

1418 |

|

乌弄龙 |

2018 |

236 |

272 |

|

大华桥 |

2018 |

252 |

293 |

|

里底 |

2019 |

57 |

71 |

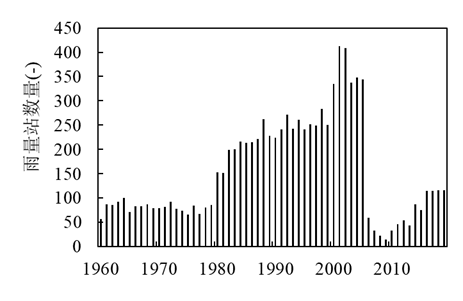

图2. 1960-2019年湄公河流域可用的雨量站数量

2 水文气象数据

(1)站点气象和降水数据来源于湄公河委员会(Mekong River Commission, MRC)和中国气象局。湄公河区域包括1991-2005年166个雨量站和32个气象站的逐日数据。澜沧江区域包括12个气象站和12个雨量站的同期逐日数据。气象数据包括大气压、温度、湿度、风速、日照时间、太阳辐射、风速、风向等。根据Penman-Monteith公式计算潜在蒸散发作为THREW模型重要输入。

(2)实测逐日流量数据采用MRC和中国水利部提供的澜沧江-湄公河干流8个水文站1991-2019年数据(景洪、清盛、琅勃拉邦、廊开、那空帕农、穆达汉、巴色和上丁)。

(3)由于2005年之后可用的降雨站点数量大幅减少,最近14年(2006-2019)的水文模拟采用了IMERG Final Run数据。IMERG是全球降水测量计划(Global Precipitation Measurement,GPM)发布的卫星降雨产品,大量研究表明IMERG数据产品在东南亚有良好的精度(Li et al., 2019; Wang et al., 2017; He et al., 2017)。

(4)干旱分析主要采用CRU TS(Climatic Research Unit gridded Time Series)全球再分析气象数据集和CHIRPS(Climate Hazards Group Infrared Precipitation with Station data)降水数据。CRU TS产品是一套被广泛使用的实测气象数据集,由英国East Anglia大学气候研究中心(CRU)国家大气科学中心(NCAS)提供。当前CRU序列长度为1901-2019年,空间分辨率为0.5°×0.5°,在气象水文研究中得到了广泛的应用(Harris et al., 2020)。其包括基于近地表观测的10个变量:温度(平均值,最小值,最大值和昼夜温差),降水量(总量,降雨天数),湿度(以蒸气压计),霜冻天数,云量和潜在蒸散发。本研究基于CRU TS数据集提取澜湄流域过去119年(1901-2019)的长序列降水和潜在蒸散发数据。CHIRPS降水数据由美国地质调查局(USGS)和加州大学圣芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)联合开发,序列长度为1981年至近期,空间分辨率为0.05°×0.05°。CHIRPS降水数据已成功应用于湄公河流域的气象干旱分析(Guo et al,2017)。本研究使用1981-2019年CHIRPS月降水量数据,目的是与基于CRU TS数据的结果进行比较。

3 干旱分析方法

(1)气象干旱指标

本研究采用气象干旱指标——标准化降雨蒸散指数(SPEI)和标准化降雨指数(SPI)两个气象干旱指标开展分析。

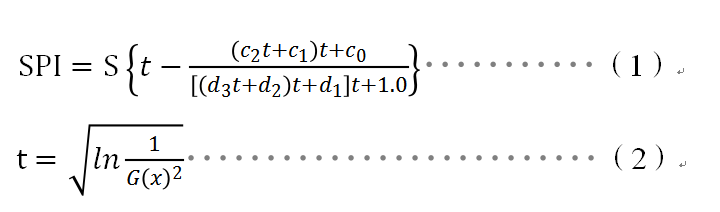

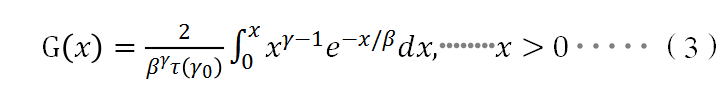

标准降水指数(SPI)是一种广泛采用的干旱诊断指标,用于评价各时间尺度上降水量过多或不足。计算SPI的典型过程如下:1)在SPI计算中采用Γ分布概率描述降水。2)进行偏态概率分布标准化;3)使用标准降水累积频率分布来对干旱进行分级。SPI是表示给定时期内降水发生概率的指标,适用于月尺度以上的气象干旱监测和评估。SPI具有易于获取数据,易于计算,时间尺度灵活和区域可比性的优点,近年来已广泛用于描述气象干旱。计算SPI的公式如下(McKee et al., 1993):

具体而言,x是降水样本值; S是概率密度的正负系数; c0,c1,c2和d1,d2,d3是用于将Γ分布概率转换为累积频率的简化近似分析公式的计算参数,而c0= 2.515517,c1= 0.802853,c2= 0.010328,d1= 1.432788,d2= 0.189269和d3= 0.001308。 G(x)是与Γ函数有关的降雨分布概率。根据Γ函数的概率密度积分公式为:

其中,当G(x)> 0.5时S = 1,当G(x)≤0.5时S = -1。

SPEI的计算过程与SPI相似。但是,SPEI使用“气候水平衡”概念,即使用降水量与潜在蒸散发量之间的差值(P-ET0),而不是降水量(P)作为输入(Beguería et al.,2014)。

其计算尺度可从1个月到48个月或更长,表示为SPEI1…SPEI48(SPI1…SPI48)等。较小尺度的SPEI/SPI指标用于表征短期干旱,更长时间尺度的指标,如SPEI12/SPI12,则反应年际波动,若非连续12个月时段内显著湿润或干燥,指标会接近0 (WMO, 2012)。考虑到长期干旱的影响更大,本研究在进行流域总体干旱特征分析时采用12个月尺度的指标。在分析较短时间尺度干旱特征和展示2019年干旱演进过程时采用3个月尺度的指标SPEI3和SPI3。

由于考虑了蒸散发对干旱强度的影响,和仅仅基于降水的干旱指标相比,SPEI更能反映干旱对水文系统和生态系统的影响。因此,本研究主要基于CRU TS数据集中的1901-2019年降水和潜在蒸散发数据计算SPEI指标,并开展分析。同时,为进一步验证结果的合理性,本研究还基于1981-2019年的CHIRPS数据计算了SPI指标。

根据中国国家标准《气象干旱等级》(GB/T 20481-2017)和国际气象组织(WMO)相关导则,SPEI/SPI的干旱等级划分如表3所示。两个等级划分体系对于中等、严重和特大干旱的划分阈值是一致的。

表3 基于SPEI/SPI干旱等级划分表

|

等级 |

类型 |

SPEI/SPI |

||

|

国家标准 |

国家标准/ WMO |

WMO |

国家标准 |

|

|

I |

无旱 |

>0.0 |

>-0.5 |

|

|

II |

轻旱 |

(-1.0, 0.0) |

(-1.0, -0.5) |

|

|

III |

中旱 |

(-1.5, -1.0) |

(-1.5, -1.0) |

|

|

IV |

重旱 |

(-2.0, -1.5) |

(-2.0, -1.5) |

|

|

V |

特旱 |

≤-2.0 |

≤-2.0 |

|

(2)干旱频率

在本研究中,我们主要研究干旱频率特征。干旱频率是指整个时期内干旱发生次数。计算公式为:

d = (n/N) × 100% (4)

其中,n是干旱发生的月数,N是整个序列长度。

4 分布式水文模型

本研究采用THREW模型(Tsinghua Hydrological Model based on Representative Elementary Watershed Model)模拟澜湄流域天然径流过程。该模型由清华大学田富强教授在美国伊利诺伊大学香槟分校Murugesu Sivapalan教授提出的代表性单元流域方法基础上考虑冰雪冻土等寒区水文过程而构建,已在许多不同气候和下垫面条件的流域得到应用,例如美国的伊利诺伊河流域 (Li et al., 2012; Tian et al., 2012),奥地利的利恩茨流域(He et al., 2014),中国的汉江流域(Sun et al., 2014)、乌鲁木齐河流域(Mou et al., 2009)、雅鲁藏布江-布拉马普特拉河流域(Xu et al., 2019) 等,模型对径流均能达到良好的模拟效果。

基于1×1km2空间分辨率的数字高程模型DEM(Digital Elevation Model),使用Pfafstetter方法先将研究区域划分为595个子流域,进一步将面积大于5000km2的33个子流域继续细分,最终研究区域共被划分为651个代表性单元子流域,每一个子流域单元的面积小于5000km2。模型中每一个子流域单元进一步被划分为7个子区,包括积雪覆盖子区、饱和子区、不饱和子区、植被覆盖子区、裸土子区、子河网和主河网等。

土壤数据使用联合国粮农组织(FAO)提供的全球土壤数据库,其空间分辨率为10×10km。归一化植被指数(NDVI)、叶面积指数(LAI)和积雪覆盖面积(Snow Cover)采用MODIS提供的数据产品,空间分辨率是500×500m,时间分辨率是16天。

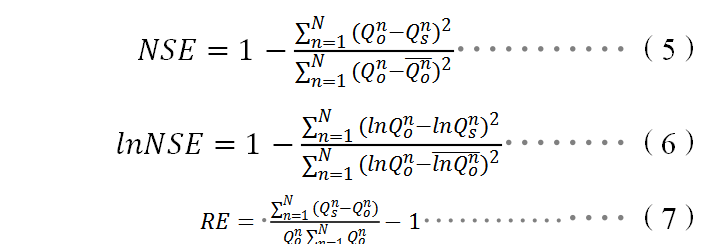

使用1991-2001年澜沧江-湄公河干流8个水文站点的实测逐日流量序列对模型进行空间嵌套式率定,率定规则为:(1)对雨季(6-11月)、旱季(12-5月)径流分开率定,将率定好的模拟径流按照旱季和雨季拼接在一起。(2)从上游到下游依次率定。(3)固定率定好的上游子流域参数,继续采用下游水文观测资料率定下游子流域参数。率定期为1991-1996年,验证期为1997-2001年。模拟的时间步长为1天,采用广泛使用的模型评价指标(NSE,lnNSE,RE)作为目标函数率定和评价模型模拟结果,其计算公式如下:

表4 澜湄流域THREW模型模拟的评价指标

|

水文站 |

站点降雨数据驱动 |

IMERG降水数据驱动 |

||||

|

率定期 |

验证期 |

RE |

(2001-2005)NSE |

|||

|

(1991-1996) |

(1997-2001) |

|||||

|

NSE |

lnNSE |

NSE |

lnNSE |

|||

|

景洪 |

0.86 |

0.78 |

0.89 |

0.85 |

-3.22% |

0.89 |

|

清盛 |

0.88 |

0.85 |

0.9 |

0.92 |

1.31% |

0.95 |

|

琅勃拉邦 |

0.88 |

0.89 |

0.92 |

0.94 |

3.21% |

0.94 |

|

廊开 |

0.92 |

0.93 |

0.92 |

0.95 |

3.23% |

0.95 |

|

那空帕农 |

0.92 |

0.92 |

0.89 |

0.94 |

-3.57% |

0.9 |

|

穆达汉 |

0.94 |

0.93 |

0.93 |

0.95 |

4.92% |

0.89 |

|

巴色 |

0.94 |

0.95 |

0.91 |

0.95 |

0.72% |

0.87 |

|

上丁 |

0.92 |

0.92 |

0.89 |

0.93 |

2.60% |

0.87 |

|

均值 |

0.91 |

0.9 |

0.91 |

0.93 |

- |

0.91 |

2.5 基于IMERG卫星降雨产品驱动的径流模拟

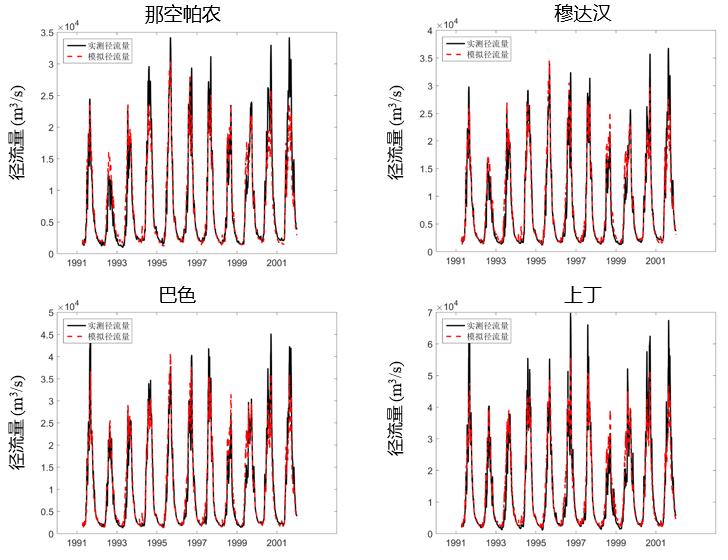

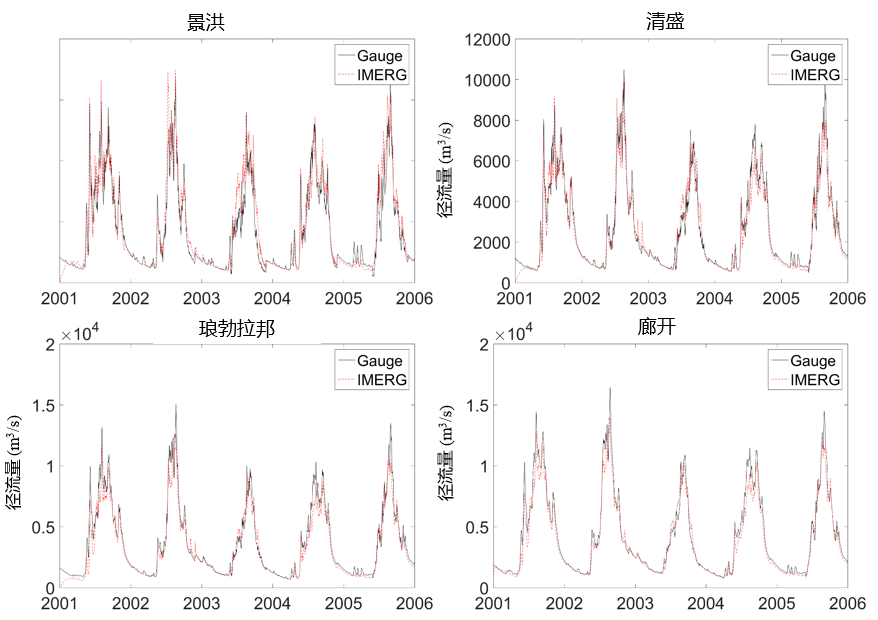

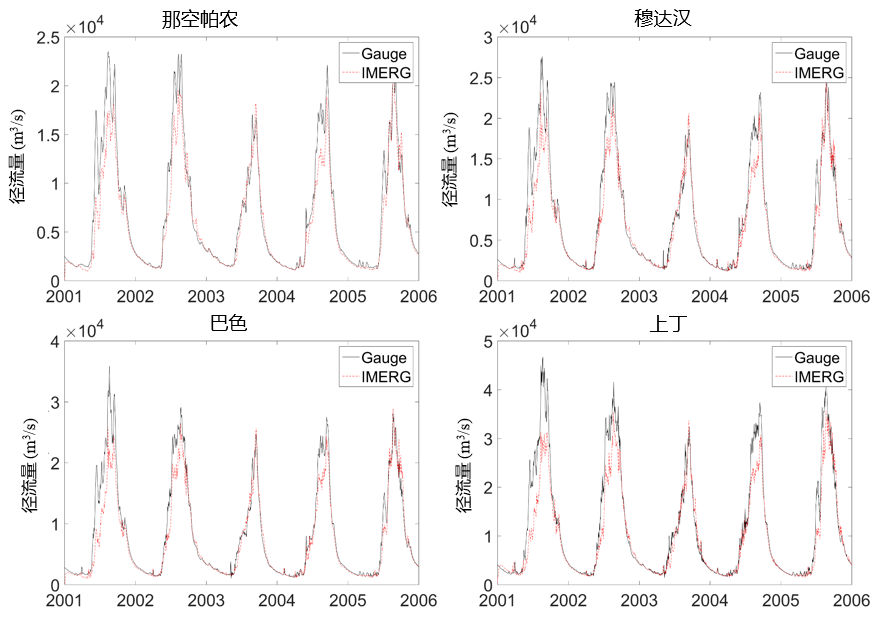

图4显示了2001-2005年分别由站点实测降雨与卫星降雨资料驱动模型模拟的径流。图4最后一行展示了以站点降水模拟径流量为实测值、以卫星降水模拟径流量为模拟值的各水文站点的NSE,NSE均达到0.85以上,表明卫星降雨模拟径流具有较高的精度。我们使用模拟结果作为参考的原因是,2003年有一座大坝投入使用,这可能会在一定程度上改变之后的径流(见表2)。

图4 澜沧江-湄公河干流8个水文站卫星降雨模拟径流和雨量站降雨模拟径流